ナッシュは、栄養バランスを重視した冷凍弁当サービスとして注目を集めていますが、「ナッシュ 米」や「ナッシュ ご飯つける」といった検索をする方の多くは、主食がないことへの疑問や不安を感じているのではないでしょうか。

実際、「ナッシュだけでは量が足りないときはどうすればいいですか?」という声もあり、満足感や食べ応えについての情報が求められています。

また、「ナッシュと自炊どっちがお得?」という観点で、コストパフォーマンスや手間の面でも比較されることが多く、自炊に慣れている人からは「自炊が得意な人には、受け入れられないのでは?」という率直な意見も見られます。

そこでこの記事では、ナッシュの便利な使い方やターゲット層は?という疑問に答えながら、実際の活用シーンを詳しく解説します。

さらに、nosh club(ナッシュクラブ)とはどんな制度なのか、人気な理由は何ですか?といったポイント、そして気になる「解約金はいくらですか?」という疑問にも触れていきます。

ナッシュにご飯をつけるべきか悩んでいる方、自分のライフスタイルに合うかを検討中の方にとって、この記事が判断材料の一つとなることを目指します。

- ナッシュにご飯をつけるべきかどうかの判断基準がわかる

- ナッシュだけで満足できない場合の対処法がわかる

- ご飯なしのナッシュでも満足できる理由がわかる

- ライフスタイルに合わせたナッシュの活用法がわかる

※掲載している情報は、記事執筆時点のものになります。

白米が無いおかずだけのナッシュの特徴

- ナッシュにご飯をつけるべきか?

- ナッシュだけでは量が足りないときはどうすればいいですか?

- 便利な使い方を紹介

- ターゲット層は?

- 自炊が得意な人には、受け入れられない?

ナッシュにご飯をつけるべきか?

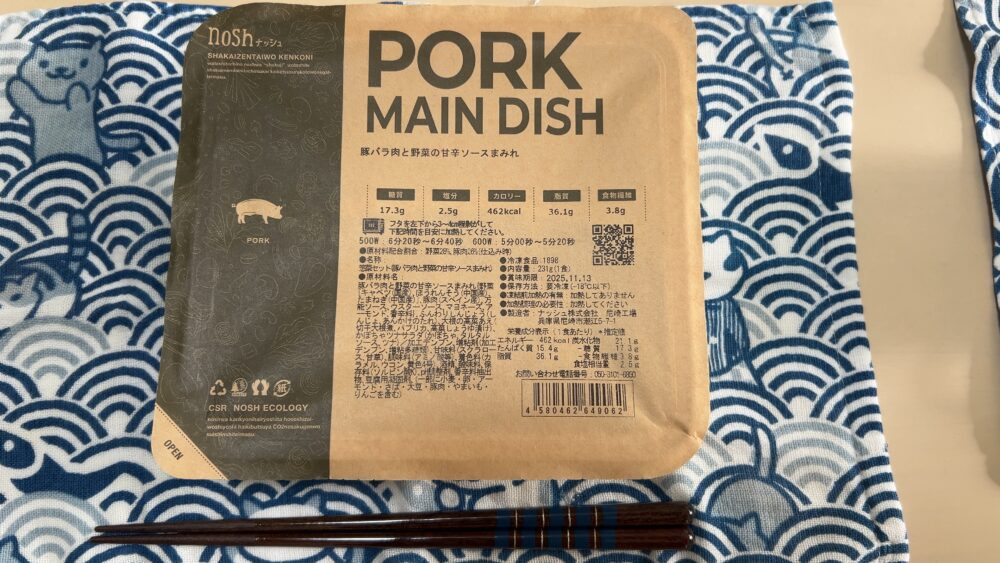

ナッシュの冷凍弁当は「主菜1品+副菜3品」で構成されており、いずれのメニューも糖質30g以下、塩分2.5g以下に設計されています。そのため、基本的にはご飯(白米)は付いていません。では、ナッシュを食べる際にご飯をつけるべきかという疑問について考えてみましょう。

まず、糖質管理やカロリーコントロールを目的としてナッシュを利用している方は、基本的に「ご飯なし」での利用が推奨されます。

これは、炊いた後の白米150g(お茶碗1杯分)に含まれる糖質が約53.4gと、ナッシュ1食分の設計基準を大きく超えてしまうためです。糖質管理中にご飯を追加すると、せっかくの糖質30g以下のメニューの効果が薄れてしまう恐れがあります。

一方で、「ナッシュの量だけではお腹が空いてしまう」「炭水化物をある程度は摂りたい」という方にとっては、ご飯を添えることで満足感を得やすくなるという利点もあります。

実際、ナッシュは夕食として食べるケースが多く、「夜はご飯なしで済ませたい」「昼は白米を一緒に食べてしっかり活動したい」といったライフスタイルに合わせた使い方が可能です。

ここで注意しておきたいのが、「ご飯をつけること自体が悪いわけではない」という点です。たとえば、朝食や昼食として利用するなら、白米を少量添えても1日全体の糖質やカロリーをコントロールすることは十分可能です。

また、白米に限らず、もち麦や雑穀米、こんにゃく米など糖質やカロリーを抑えた選択肢を取り入れるのも有効です。

つまり、ナッシュにご飯をつけるべきかどうかは、その人の目的や体調、食生活のリズムによって異なります。

ナッシュの利点は「自分に合わせてカスタマイズできる柔軟性」にあります。

無理なく続けるためにも、「今日はご飯をつけてしっかり食べたい」「今日は軽く済ませたい」といった日々のコンディションに応じた調整をおすすめします。

ナッシュだけでは量が足りないときはどうすればいいですか?

ナッシュの冷凍弁当は、健康的な食生活をサポートする目的で、1食あたりのカロリーが管理され、糖質30g以下・塩分2.5g以下に抑えられています。特に、ボディメイクやダイエット中の方にとっては、この設計が大きな魅力です。

ただし、「ナッシュだけでは少し物足りない」と感じる方も一定数存在します。では、量が足りないと感じたときにはどう対処すれば良いのでしょうか。

まずは、ナッシュの設計思想を理解することが大切です。ナッシュは「主食抜き」で栄養バランスのとれた食事を提供する設計になっており、通常の白米付きの定食と比べてカロリーは抑えめです。そのため、運動量が多い人や、普段からしっかり食べている方にとっては、やや軽めに感じられるのも無理はありません。

このとき、有効な対策としては「主食」「副菜」「汁物」「スイーツ」などを追加して食事全体のボリュームを調整する方法があります。主食を追加する場合、白米の代わりにこんにゃく米、もち麦入りご飯、糖質の少ないパンなどを選ぶと、糖質の摂りすぎを防ぎやすくなります。

副菜としては、コンビニで買えるごぼうサラダや、ほうれん草のお浸し、豆腐などがおすすめです。これらは食物繊維やたんぱく質が豊富で、満腹感をサポートしてくれます。

また、温かいスープを添えるのも効果的です。春雨スープや野菜たっぷりの味噌汁などは、カロリーの管理がしやすく、身体も温まり満足感が高まります。

さらに、噛む回数を意識的に増やすこともひとつの工夫です。「一口につき30回以上噛む」を心がけると、満腹中枢が刺激され、少ない量でも満足しやすくなります。

一方で、デザートとしてナッシュのスイーツを利用するのもおすすめです。例えば、チョコレートドーナツやプロテインバーなどは、糖質30g以下ながら腹持ちが良く、間食やプラス一品として取り入れやすいでしょう。

ただし、対策を講じる際には「栄養バランス」を崩さないことが前提です。食べ足りないからといって菓子パンやカップ麺などを追加してしまうと、ナッシュの健康志向な設計が無意味になってしまいます。むしろ、身体に優しい補助食材を選びながら調整することが、賢い利用方法です。

このように、ナッシュだけで満足できないと感じたときには、栄養バランスを損なわない工夫を取り入れながら、食べ方を調整するのがポイントです。

毎回決まった形で食べるのではなく、自分の体調や活動量に応じて柔軟に取り入れることが、ナッシュを長く続けるコツになります。

便利な使い方を紹介

ナッシュの冷凍弁当は、単に食事を済ませるだけでなく、さまざまなライフスタイルに対応できる柔軟性があります。日常生活の中で効率よく健康的な食事を取り入れたい方にとって、非常に便利なサービスといえるでしょう。

平日の夜は疲れていて料理をする気力がないわ

冷蔵庫に食材がほとんど無かった!

例えば、「平日の夜は疲れていて料理をする気力がない」「冷蔵庫に食材がほとんどない」という場面でも、ナッシュは心強い味方になります。事前に冷凍庫にストックしておけば、電子レンジで数分温めるだけで、栄養バランスの整った食事がすぐに食べられます。調理器具や洗い物が最小限で済むため、忙しい社会人や子育て中の家庭にもぴったりです。

また、旅行や出張の前後にもナッシュは活躍します。帰宅したときに「すぐに食べられるものがない」という状況を避けるために、ナッシュのストックがあると便利です。

外食に頼りがちな出張や旅行続きの生活でも、ナッシュがあれば食生活の乱れを最小限に抑えることができます。

他にも、買い物に出かける余裕がない高齢者や、一人暮らしで食事の準備が面倒に感じる人にとっても、ナッシュは適しています。自分ではなかなか作らないような多国籍料理やヘルシーなレパートリーを楽しめるのも魅力の一つです。

このように、ナッシュは「時短」と「健康管理」の両立を目指す現代人にとって、多目的に活用できる便利な冷凍弁当サービスです。使い方を工夫することで、生活の質を高めることができるでしょう。

ターゲット層は?

ナッシュが想定している主なターゲット層は、20〜40代の忙しい現役世代や健康意識の高い個人です。特に、仕事や家事に追われながらも、食生活をおろそかにしたくないという層から支持を集めています。ここでは、どのような人がナッシュを利用しやすいのかを具体的に見ていきましょう。

まずは、「仕事が忙しくて自炊の時間が取れないビジネスパーソン」。この層にとって、栄養バランスを考えながら短時間で食事を済ませられる点が大きな魅力です。また、糖質や塩分が調整されていることから、ダイエットやボディメイクに取り組む人にも好まれています。

一方で、ナッシュは健康意識の高い30〜40代の主婦層にも利用されています。家庭全体の食事管理に負担を感じている中で、自分自身の健康維持や時間の有効活用を目的に、昼食や夕食をナッシュに置き換えるケースが多く見られます。

最近は買い物に行くのも一苦労

さらに、最近では高齢者層の利用も少しずつ増えています。高齢になると、買い物や調理が難しくなることがありますが、ナッシュなら手軽に健康的な食事が摂れるため、家族がまとめて注文し、両親の食事管理に活用するというケースもあります。

このように、ナッシュのターゲット層は幅広く、共通するのは「手間をかけずに、健康的な食事を継続したい」というニーズです。日々の生活に無理なく取り入れられることが、多くの層から選ばれる理由となっています。

自炊が得意な人には、受け入れられない?

ナッシュは「調理の手間を省きたい」「栄養バランスを簡単に整えたい」と考える人にとって非常に便利なサービスです。しかし、料理を趣味としている人や、自炊が習慣化している人にとっては、あまり魅力を感じにくい場合もあります。

私はお料理が得意なの!

特に、食材選びから味付け、盛り付けまでこだわるような方にとっては、冷凍弁当という形式自体が受け入れにくいと感じられることがあります。自分で作る方が好みの味や量を細かく調整できるため、既製品に満足できないという意見も少なくありません。

また、自炊を通じて節約を意識している人にとっては、ナッシュの1食あたりの価格が高く感じられることもあるでしょう。調味料や食材のストックがある家庭では、自炊の方がコストパフォーマンスに優れていると考えるのも自然なことです。

ただし、ここでポイントとなるのは「利用シーンをどう捉えるか」という点です。自炊が得意でも、「今日は疲れていて料理をしたくない」「買い物に行けなかった」「忙しい日の昼食だけ利用したい」といった特定のタイミングでは、ナッシュが有効な選択肢になることもあります。

つまり、ナッシュは「すべての食事を置き換える」前提ではなく、状況に応じて取り入れる“サブ的な存在”として活用するのが現実的な使い方です。自炊が得意な人であっても、無理せず便利な手段を選ぶことができれば、生活の質や余裕にもつながります。

このように考えると、自炊のスキルが高い人であっても、ナッシュを完全に否定する必要はありません。あくまで「選択肢の一つ」として、場面ごとに使い分ける意識を持つことで、より快適な食生活を実現できます。

白米が無いおかずだけのナッシュの役立つ情報

- ナッシュと自炊どっちがお得?

- nosh club(ナッシュクラブ)とは

- 人気の理由は何ですか?

- 解約金はいくらですか?

ナッシュと自炊どっちがお得?

ナッシュと自炊、どちらがお得なのかという疑問は、コストだけでなく手間や健康面、時間効率など複数の視点から比較する必要があります。一見すると、自炊の方が圧倒的に安く済みそうですが、実際にはそれぞれに明確なメリットとデメリットが存在します。

まず金銭面について見てみましょう。ナッシュの1食あたりの価格は、税込499円(20食プラン・最高ランク29の場合)。一方、自炊で同等の内容を用意しようとすると、昨今の物価高で食材費は高騰し、一人分を用意しようとしても、むしろ高くなってしまいます。

さらに、調味料やガス代、水道代、時間的コストを含むとなるとどうでしょう。献立を考えたり、買い物に出かけたり、調理・片付けにかかる時間も含めて考えると、想像以上に負担が大きいことに気づくはずです。

次に、健康面についてです。自炊は自分で栄養バランスを管理できる反面、時間がないと野菜が不足したり、偏った食事になってしまうこともあります。

一方、ナッシュはすべてのメニューが糖質30g以下、塩分2.5g以下で管理栄養士によって設計されているため、手間をかけずに健康的な食事を継続しやすいという利点があります。

そして時間効率。現代の忙しいライフスタイルにおいて、「時短」は大きな価値です。ナッシュは冷凍でストックでき、電子レンジで数分温めるだけで食べられるため、食事の準備や片付けにかかる時間を大幅に削減できます。仕事や育児で時間が限られている方にとっては、この点が非常に大きな魅力となるでしょう。

このように、単純な「値段」だけで判断するのではなく、生活スタイルや健康状態、食に対する優先順位なども含めて判断することが大切です。コストを抑えたいなら自炊、手間を省きつつ健康的な食事を求めるならナッシュ、というように使い分けるのも良い方法です。

nosh club(ナッシュクラブ)とは

nosh club(ナッシュクラブ)は、ナッシュの利用回数に応じて段階的に割引が受けられる会員制度です。この制度を上手に活用すれば、1食あたりの料金をより安く抑えることができます。ナッシュを継続的に利用したい方にとっては、知っておいて損はない仕組みといえるでしょう。

このクラブ制度は非常にシンプルで、ナッシュで購入した食数に応じてランクが上がっていきます。例えば、10食プランを継続利用された場合の1食あたりの料金は、初回購入時(税込620円)の割引率が0%からスタートし、購入するごとに1ランクアップします。

割引額も段階的に増えていき、29回目の購入からは永久に121円OFFの(税込499円)となり、続ければ続けるほどお得に利用できます。

※退会または会員資格を喪失した場合を除く

- noshランクは退会または会員資格を喪失するまで永久に適用されます。

- スキップ・停止は何回行ってもnoshランクは保持されます。

- nosh club会員規約はこちらをご覧ください。

引用元:noshナッシュ公式サイト

また、nosh clubには特別な手続きが不要で、初回の注文から自動的に参加となります。つまり、意識せずともいつの間にかお得になっていく設計です。「ちょっと試してみよう」と軽い気持ちで始めたとしても、続けていくうちに割引の恩恵を自然と受けられるのは嬉しいポイントです。

このように、nosh clubは「継続して使えば使うほどお得になる」仕組みです。定期的にナッシュを注文する方にとっては、コストパフォーマンスを大きく高めてくれる嬉しい特典制度といえるでしょう。

人気の理由は何ですか?

ナッシュが高い支持を集めている背景には、「健康志向」「時短ニーズ」「メニューの豊富さ」という3つの要素が複合的に作用しています。冷凍弁当というカテゴリーの中でも、ナッシュは一線を画す独自の魅力を持っています。

まず大きな特徴は、先程述べた通り全メニューが糖質30g以下、塩分2.5g以下という栄養基準で開発されている点です。これにより、健康を意識した食事を無理なく日常に取り入れやすくなっています。忙しくて食事の栄養管理まで手が回らない人にとっては、これだけで大きな価値があります。

次に、「調理が不要」であることも見逃せません。ナッシュはすべて冷凍保存が可能で、電子レンジで温めるだけで食べられる仕様です。洗い物も最小限で済み、疲れているときでも手軽に食事が用意できるという点が、多くのユーザーにとって高評価のポイントになっています。

メニューのバリエーションも人気の理由のひとつです。

ナッシュでは和・洋・中に限らず、多国籍料理や期間限定のコラボ商品などが豊富に揃っており、約100種類のメニューを有し、新メニューも続々登場しています。これにより「飽きずに続けられる」という体験を提供しています。

さらに、栄養バランスのとれたパンやスイーツもラインナップに含まれているため、「主食+副菜」に加えて「間食」や「軽食」までを一括で揃えることが可能です。適度な運動が必要なダイエット中でも罪悪感の少ないスイーツがあるという点は、特に女性ユーザーから支持されています。

このように、ナッシュの人気の理由は、単なる“冷凍弁当”という枠を超え、「手軽さ」「健康志向」「継続性」という要素を高度に融合させたサービス内容にあります。日常的な食事の質を手軽に上げたいと考える人にとって、ナッシュは非常に魅力的な選択肢になっています。

解約金はいくらですか?

ナッシュを利用する際に気になる点のひとつが「解約金の有無」ではないでしょうか。定期宅配食サービスにありがちな“○回以上の継続が必要”といった条件があると、気軽に始めにくいと感じる方も多いかもしれません。しかし、ナッシュではそうした心配は不要です。なぜなら、ナッシュの定期購入には解約金が一切かからないからです。

ナッシュは「定期配送型」のサービスでありながら、いつでも自由に停止・解約が可能な仕組みになっています。つまり、継続回数に縛りがないため、初回注文後すぐに解約したとしても、追加費用が発生することはありません。この点が、ナッシュを試しやすいサービスにしている大きな要因の一つです。

ただし、注意しておきたいのは「停止と解約の違い」です。ナッシュにはスキップ(一時停止)機能もありますので、解約する前に一呼吸おいて、便利な機能を使ってみましょう。

特に、累計購入数に応じて割引を受けられる「nosh club(ナッシュクラブ)」の会員ランクは、一度退会するとリセットされてしまいます。継続割引の特典を保持したい方は、完全な解約ではなく「配送の一時停止」を選択するのが賢明です。

手続きも非常にシンプルで、マイページから数ステップで完了します。煩わしい電話連絡や複雑なフォーム入力も不要で、スマートフォン一つで完結するため、利用者のストレスが最小限に抑えられている点も好印象です。

このように、ナッシュは解約にかかる費用や手間が一切ないうえに、ユーザーが自分のペースで続けやすい設計となっています。初めての方でも安心して試せる宅配食サービスといえるでしょう。

ご飯が無いおかずだけのナッシュのポイントまとめ

記事のポイントをまとめました。

✅ナッシュは主菜1品+副菜3品で構成されている

✅ご飯は付属しておらず基本的におかずのみ

✅糖質管理中は白米の追加は避けるのが望ましい

✅一般的に白米150gには糖質が約35g含まれている

✅ご飯を足すかどうかは目的や体調に応じて調整する

✅こんにゃく米や雑穀米などの代替主食が有効

✅おかずのみでも栄養バランスが整っている

✅ナッシュは冷凍保存でストックしやすい

✅電子レンジで温めるだけで簡単に食べられる

✅食事準備と片付けの手間が大きく削減できる

✅ナッシュは糖質30g以下、塩分2.5g以下に抑えて設計

✅ご飯が欲しいときはスープや副菜を組み合わせるとよい

✅ナッシュはボリュームが軽めのため補助食品で調整可能

✅ナッシュの味付けは白米なしでも満足感が得られる

✅ライフスタイルに合わせて柔軟に取り入れるのが鍵

最後までお読みいただきありがとうございました。